Eran Riklis

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

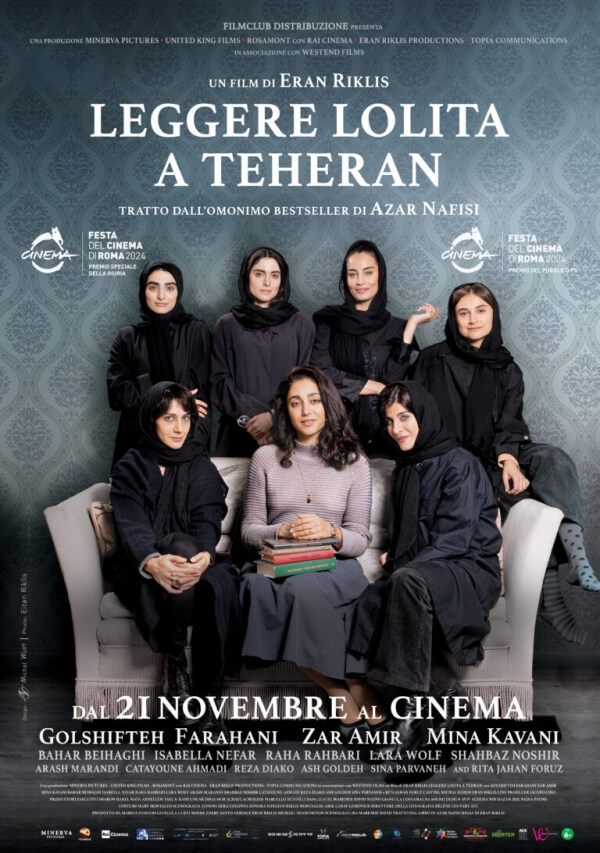

Nel romanzo del 2003 Leggere Lolita a Teheran, l’autrice Azar Nafisi equipara l’atto di immaginare a quello di empatizzare sostenendo come, l’immaginazione, sia essenziale alla capacità di immedesimarsi. Definisce l’opera di fantasia per eccellenza, il romanzo, come democratico, non qualora sostenga in modo diretto la democrazia ma qualora, per sua natura, conceda a ogni personaggio di avere la propria voce. E, di conseguenza, si augura che il “diritto all’immaginazione” possa divenire una voce aggiuntiva nella Carta dei Diritti dell’Uomo, quindi che l’espressione del proprio mondo privato diventi, per l’umanità intera, un potere inalienabile. L’omonimo Leggere Lolita a Teheran diretto da Eran Rikli, ripercorre fedelmente l’impostazione autobiografica del soggetto letterario e ambienta il film nei decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini del 1979, che trasformò il paese in Repubblica islamica. La professoressa Nafisi (interpretata da Golshifteh Farahani), forzata a rinunciare all’insegnamento a causa delle pressioni sui contenuti delle lezioni, decide, in un atto di resistenza, di riunire sei delle sue studentesse in un seminario settimanale così da leggere e discutere letteratura occidentale, una forma di rifugio dall’integralismo dilagante.

(…) Le vicende struggenti e personali raccontate nell’opera cartacea offrono uno spaccato crudo, intimo e terrificante sulla condizione femminile in Iran, una situazione che si protrae da decenni ma che da noi, in Europa, ha trovato ampio risalto dopo la notizia della sconvolgente morte di Masha Amini, arrestata per non aver correttamente indossato l’hijab e deceduta dopo i brutali giorni di carcere. Episodi come questi, però, accadono nel paese da lungo tempo e l’autrice (qui anche co-sceneggiatrice) ne racconta fin dagli anni novanta. È per questo e, ovviamente, per la difficile crisi internazionale che sta coinvolgendo in primo piano il Medio Oriente, che guardare e giudicare freddamente questa pellicola non si è rivelato un compito semplice: ciò che viene raccontato non è solo sconvolgente ma va a toccare paure che molte donne interiorizzano fin dalla giovane età. Gli avvenimenti narrati sono in grado di risuonare nel profondo anche se privazioni simili non le si è mai vissute: qualcuno che decide per te e su di te, del tuo corpo, di cosa è giusto e morale fare è una sensazione nota a tutte, nonché costante fonte di dibattito politico anche dalle nostre parti. Nei decenni che seguono la rivoluzione di Khomeini, Azar Nafisi, docente universitaria in letteratura occidentale, si rende ben presto conto che il regime e la conseguente censura non le consentono più di insegnare. Mentre la violenza cresce e le donne gradualmente spariscono dalla vita pubblica, lei compie quello che è a tutti gli effetti un atto rivoluzionario: riunire nella sua casa sette delle sue studentesse più appassionate in modo da formare un gruppo di lettura per quelli che sono ormai diventati libri proibiti.

Con sullo sfondo un Iran sempre più chiuso e violento, guidato dai fondamentalisti, queste giovani donne hanno finalmente un luogo dove sentirsi al sicuro, dove poter esprimere le proprie opinioni, coltivare le proprie passioni. Perché la letteratura è per loro una finestra sul mondo, una scelta di libertà, un’occasione di fare esperienze fondamentali a loro precluse. Leggere Lolita a Teheran è un film con un’anima solida, preponderante, quasi ingombrante. Le vicende raccontate tratteggiano una drammatica escalation di violenza contro una popolazione divisa e confusa ed è proprio qui che risiede il suo lato più inquietante: l’Iran descritto appare molto più vicino di quel che avremmo pensato.

Ad un certo punto la protagonista pronuncia, infatti, una frase in tal senso estremamente significativa: “Avresti mai pensato sarebbe capitato a noi?” Poche parole che vibrano e colpiscono senza pietà, che guidano il nostro sconcerto e allo stesso tempo ci portano a cercare punti di contatto. Nell’adattare per il cinema la sua stessa opera Nafisi taglia, cuce e cesella ogni scena, affinché si adatti al flusso di immagini, affinché a risaltare maggiormente non siano il regime ma la condizione umana, non l’ideologia ma bensì i sentimenti e le personalità dei personaggi in scena, esseri umani prima di tutto e mai meri strumenti narrativi. L’ottima scrittura va poi di pari passo con una regia attenta, ispirata ma discreta che asseconda la divisione in capitoli che contraddistingue anche il libro, ma allo stesso tempo costituisce un forte elemento di raccordo visivo. Nelle immagini, infatti, ai dettagli è affidato il compito di comunicare direttamente con lo spettatore: un riflesso, una mano che traccia incerta un disegno su un foglio, lo sguardo dei personaggi, aprono una finestra su un mondo interiore fatto di dolore, desideri, e potenzialità inespresse e ci consentono di comprendere al meglio i personaggi.

Ogni inquadratura, ogni frame sembra ribadire che la storia è prima di tutto, nel bene e nel male, fatta di persone e che rispondere a violenza con violenza costituisce un atto di insensatezza che rende l’uguaglianza ancora più lontana. Un concetto giusto e complesso che in questi giorni suona tristemente più che come un monito quasi come una profezia.

“Tu lascerai l’Iran, ma l’Iran non lascerà mai te”. Una frase simbolo, diventata un manifesto per tanti lettori che hanno reso il romanzo Leggere Lolita a Teheran un enorme successo, sia fra i lettori appassionati di tutto il mondo, molti anche in Italia, che fra la diaspora persiana, costretta a vivere in molti casi il proprio paese come un ricordo. Un momento chiave di una storia che racconta vent’anni di vita a Teheran, a partire dai giorni successivi alla rivoluzione khomeinista del 1979, quando una donna, Azar Nafisi, protagonista e autrice del suo libro autobiografico, dopo gli studi negli Stati Uniti torna in Iran per insegnare letteratura angloamericana all’università. Come ricorda il sottotitolo del romanzo nell’originale inglese, “a memoir in books”, sono delle vere memorie attraverso i libri, quelli da lei adorati, il cui amore provò a trasmettere ai suoi studenti, per lo più donne, proprio mentre il regime si irrigidiva con violenza, portando a una repressione delle più elementari libertà, soprattutto per le donne.

Una storia d’amore per le tante vite che si possono vivere attraverso i libri, per quello che Nafisi rivendica nel romanzo come un “diritto all’immaginazione”, mentre il paese si ingrigiva dietro all’oltranzismo dogmatico, al velo presto obbligatorio e a nuove generazioni che negli anni cresceranno senza alcun ricordo di un mondo diverso e libero. I libri, come l’energia sociale e culturale dell’antica Persia, sbiadiscono nei ricordi di chi meno giovane ricorda le librerie di libri stranieri, quegli oggetti del demonio americano verso cui il regime educa all’odio giorno dopo giorno. Come Il grande Gatsby e Orgoglio e pregiudizio, o I romanzi di Henry James che Azar si scambia più o meno di nascosto in un caffè – soli, senza essere sposati, quale scandalo – con un suo amico intellettuale più anziano, eclissato ormai dall’esternazione pubblica e dalla condivisione della sua cultura, rifugiato fra le righe di libri impolverati. Quello che Azar vuole evitare all’inizio, rispondendo con l’insegnamento alle strade e ai campus inondati di violenza, portata poi al fronte della sanguinosa guerra con l’Iraq di Saddam Hussein. Lo fa con metodi originali e facendosi beffe dei controlli barbuti, aggirandoli almeno inizialmente e arrivando a organizzare processi alla Daisy Miller di Henry James o a Gatsby.

Il dolore serpeggia nascosto in Leggere Lolita a Teheran, sublimato nelle eroine e nei personaggi celebri della letteratura, fino a quando Azar viene espulsa perché si rifiuta di indossare il velo. A quel punto, per anni, riunisce nel suo appartamento, ogni giovedì mattina, alcune delle sue studentesse più appassionate per leggere insieme dei classici dell’odiato occidente.

Emerge uno sguardo toccante su un popolo vessato da decenni di un soffocante regime, incapace però di sopirne la straordinaria cultura e l’anima ribelle. Se il libro ha avuto un impatto nel 2003, oggi lo ha forse ancora di più per le speranze continuamente tradite di un vero cambiamento, e per le repressioni ulteriori di questi ultimi venti anni, con le donne da sempre schierate in prima linea con un coraggio straordinario. Un’energia che l’adattamento cinematografico dell’israeliano Eran Riklis, già capace di identificarsi nelle lotte e nelle speranze dei suoi vicini ne La sposa siriana e Il giardino di limoni, riesce solo a tratti a trasmettere. Rimane forte la potenza di questa storia di amore per la letteratura e i libri, primaria necessità di ogni società, incarnata da Azar Nafisi e dalla sua ricerca di comunicazione profonda fra civiltà ormai sempre più vicine, se non nelle teste malate di alcuni governanti, ma soprattutto nella grandezza della magnifica Golshifteh Farahani, insieme a due sempre più emergenti sodali che nobilitano l’Iran al cinema negli ultimi anni come Zar Amir e Mina Kavani.