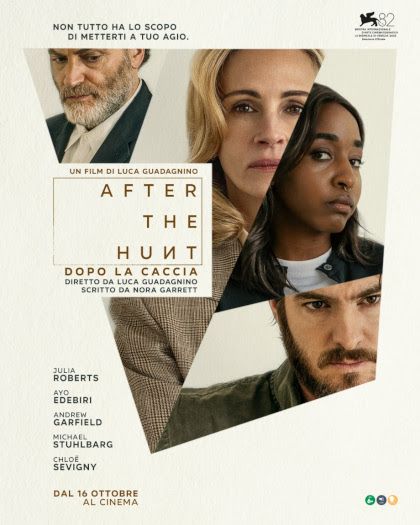

Luca Guadagnino

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

Esiste una morale collettiva che possa prescindere dall’opinione pubblica (fatalmente influenzata da pressioni ideologiche, mass media e fattori contingenti)? La quaestio etica che la professoressa Alma Olsson (Julia Roberts) enuncia nella prima sequenza di After The Hunt. Dopo la caccia agisce come “tesi” generale che, messa alla prova dai personaggi, ambisce a trovare una “sintesi” nella nostra personale riflessione critica. Ci arriveremo… per ora ripartiamo dal cinema: dopo il tennis di Challengers (giocato come visionaria allegoria del concetto di relazione) e dopo gli abissi fantasmatici di Queer (evocati come ideale configurazione del desiderio), questo After the Hunt dimostra innanzitutto la straordinaria capacità di Luca Guadagnino di rimodulare una vastissima gamma di registri, stili e forme filmiche a seconda della storia da raccontare. Una versatilità rara nel cinema contemporaneo che trova in questo thriller filosofico dal ritmo serrato l’ennesima cristallina conferma.

In un lussuoso appartamento nel Connecticut, durante un party tra docenti del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Yale, Alma (Julia Roberts in una delle sue migliori interpretazioni) sta brillantemente moderando una discussione sui più urgenti dibattiti del XXI secolo: Hank Gibson è un quarantenne Assistant professor che rivendica l’incondizionata libertà di esprimere il proprio pensiero imputando agli attuali ventenni un eccessivo timore di non essere abbastanza inclusivi; Maggie Price è una giovane Phd student che bolla questo ragionamento come semplicistico perché riduce un virtuoso salto di paradigma culturale a mere disquisizioni verbali. Nel frattempo, le inquadrature in totale di Guadagnino descrivono sinuosamente il contesto delegando ai primi piani le reazioni dei diversi personaggi come fossimo in un dramma da camera del Woody Allen anni Ottanta/Novanta.

Il party si conclude tra i sorrisi. La cordiale sfida intellettuale della sera precedente, però, si è nel frattempo trasformata in un abisso morale dalla difficile interpretazione: Maggie accusa Hank di aver “superato il limite” molestandola nella sua abitazione. La confessione sconvolge Alma che perde la proverbiale disinvoltura: la ragazza è sincera o sta manipolando la verità mossa da una malcelata gelosia verso la donna di cui ha scoperto un segreto di gioventù? E si può credere a Hank che accusa Maggie di plagio ma omette il riferimento all’inaccettabile squilibrio di potere che lui stesso ha innescato? Infine, il marito di Alma aggiunge un ulteriore elemento di dubbio: la stimata professoressa sceglie i suoi collaboratori per effettive capacità scientifiche o perché ama le adulazioni? I lunghi corridoi di Yale diventano così l’ambientazione/laboratorio privilegiato per discutere temi di straordinaria attualità: le nuove sensibilità verso le disuguaglianze sociali e le diramazioni del linguaggio inclusivo; il consenso nella sfera sessuale e gli squilibri di potere nei rapporti interpersonali; il gap generazionale e la riscrittura del passato nell’interpretazione dei fenomeni; le discriminazioni di genere, età, condizione economica ed etnia nei luoghi di lavoro. Un ribollente magma di istanze contrapposte che la sceneggiatura di Nora Garrett condensa in un evento posto fuori campo. Evento i cui contorni sono da ricostruire nelle percezioni soggettive di Alma che si muove faticosamente tra principi etici sbandierati, pregiudizi e convenienze personali. Insomma, sequenza dopo sequenza, il film assume i contorni di una lucida provocazione intellettuale sul concetto di verità nella nostra epoca che sconta inevitabilmente (e forse volutamente) una certa programmaticità: a ogni personaggio viene concesso il tempo di argomentare la propria tesi e di scoprirsi “oltre il limite” in vari ambiti dell’agire sociale.

Del resto, il principio del panopticon come sguardo del potere che Alma Olsson descrive minuziosamente ai suoi studenti è diventato nel frattempo una società del controllo delegata al web e a piccoli dispositivi di visione a portata di tutti (chirurgica l’inquadratura in dettaglio sullo smartphone di Alma proprio mentre spiega il concetto). Schermi e display che calamitano gli sguardi dei personaggi producendo una tensione de-soggettivante come teorizza Giorgio Agamben esplicitamente citato (o plagiato?) nella tesi di Maggie. Il film continua a enunciare/seminare concetti complessi per poi coglierne i punti di caduta nelle ambigue azioni dei protagonisti e nello sguardo sempre più dubbioso di Alma. Ed è qui che interviene la regia di Guadagnino con una gestione degli spazi e un’economia narrativa posta da qualche parte tra il già citato Woody Allen di Crimini e misfatti e il Mike Nichols di Chi ha paura di Virginia Wolf?. Guadagnino cerca in tutti i modi di “fare cinema” aprendo le sue vertiginose inquadrature a un’infinità di interpretazioni e riferimenti (cinematografici, musicali, letterari) che bilancino l’implacabile cornice geometrica della sceneggiatura. Qualche esempio: i campi-controcampi con sguardo in macchina che interrogano Alma (e noi spettatori) ricordano le tessiture emotive dei thriller anni Novanta di Jonathan Demme, così come l’utilizzo di un concerto per piano di György Ligeti fa balenare le atmosfere perturbanti di Eyes Wide Shut di Kubrick mentre si cita esplicitamente Il fiore del mio segreto di Almodóvar. Quindi, virgole intertestuali e singole inquadrature che da sole amplificano e ridiscutono il flusso di parole sempre più assertive dei personaggi stimolando discorsi potenziali fuori dalla sala cinematografica. Insomma, un film che conferma in pieno la tendenza di Guadagnino a non riconvocare mai il cinema del passato come mero archivio nostalgico di forme, bensì come vettore di una urgente interrogazione del nostro stare al mondo. Ed è per questo che persino nelle fitte e speculari geometrie narrative di After the Hunt. Dopo la caccia non ci sentiamo mai come meri destinatari di una tesi precostituita, bensì come agenti attivi di un pensiero critico sempre in divenire. Un notevole esempio di cinema nel contemporaneo.