Anne Fontaine

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

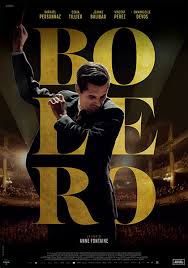

Ci sono vite che sembrano inseguire una sola melodia, e che tuttavia, nel tentativo di afferrarla, finiscono per lasciare dietro di sé un’eco più vasta, destinata a sopravvivere al corpo stesso. Con Boléro, presentato in anteprima mondiale al 53° International Film Festival Rotterdam 2024, Anne Fontaine affronta il mito di Maurice Ravel scegliendo di non costruire un tradizionale biopic, ma di seguire il filo di un’ossessione: quella per la composizione che porta lo stesso titolo e che, negli anni, è divenuta una delle pagine musicali più celebri del Novecento, al tempo stesso amata e vituperata, scandalo e trionfo, gesto unico che ha finito per definire un’intera esistenza. Il film prende avvio nel 1928, quando la ballerina russa Ida Rubinstein (Jeanne Balibar) commissiona a Ravel (Raphaël Personnaz) un brano per un nuovo balletto. Da quell’episodio, apparentemente secondario, germoglia una partitura che sfida ogni convenzione: un motivo di sedici battute ripetuto ossessivamente, un crescendo inesorabile che accumula strumenti e tensione senza mai cambiare realmente tema. Un’idea che molti contemporanei giudicarono provocatoria o addirittura parodica, ma che si è impressa nell’immaginario collettivo come una delle forme più riconoscibili della musica moderna. Fontaine non si limita a raccontarne la genesi, ma ne fa la struttura segreta del suo film: una progressione circolare, ipnotica, che avanza senza vera risoluzione, trasformando la ripetizione in vertigine.

Il Ravel che emerge non è l’icona monumentale del genio francese, ma un uomo fragile, maniacale, ossessivo, che dietro l’eleganza dei gesti e la precisione degli abiti nasconde una solitudine incolmabile. La sua vita è scandita da rituali minuziosi, da un perfezionismo che lo tiene prigioniero delle forme. Attorno a lui ruotano figure che incarnano il contrasto tra arte e vita: Ida Rubinstein, che con il suo corpo traduce in danza l’astrazione musicale; Marguerite Long, pianista e confidente, capace di condividere la sua intimità sonora; Hélène Jourdan-Morhange, violinista e amica, che ne intuisce la vulnerabilità e al tempo stesso la alimenta. Questi personaggi non sono semplici comprimari biografici, ma superfici di risonanza che amplificano la tensione tra la musica di Ravel e la sua incapacità di arrendersi alla vita. Fontaine indaga anche la dimensione corporea del compositore, segnato da una malattia neurologica progressiva che lentamente ne ridusse la forza creativa. La parabola di Ravel appare così come una lotta continua tra la precisione assoluta della scrittura musicale e il disfacimento di un corpo che non regge più la perfezione che la mente pretende. È in questa tensione che il Boléro si fa metafora esistenziale: partitura costruita come meccanismo perfetto, destinata a consumarsi nel proprio stesso accumulo, come il corpo dell’autore che la produce.

La regia di Fontaine restituisce questa dialettica con uno sguardo calibrato, attento ai dettagli e alle atmosfere. Gli interni borghesi, eleganti e ordinati, riflettono la disciplina maniacale di Ravel, mentre improvvisi squarci sulla natura o su spazi più ampi lo mostrano vulnerabile, figura smarrita dentro un mondo troppo vasto. La fotografia di Christophe Beaucarne insiste sui contrasti: ombre che avvolgono i volti, luci che scolpiscono i gesti, dettagli minimi che diventano specchio dell’interiorità. Anche il montaggio di Thibaut Damade segue la logica musicale del Boléro: sequenze che ritornano, ripetizioni che si accumulano, una circolarità che rifiuta la linearità tradizionale per trasformarsi in esperienza sensoriale. Raphaël Personnaz offre un’interpretazione trattenuta, che evita ogni enfasi melodrammatica: il suo Ravel è figura elegante, quasi impalpabile, progressivamente consumata da un dolore interiore che non trova sfogo. Jeanne Balibar porta in scena un’Ida Rubinstein magnetica, presenza scenica che trasforma la danza in rito, corpo che dà alla musica una dimensione carnale. Emmanuelle Devos e Doria Tillier offrono due volti complementari della femminilità che circonda Ravel, una polarità tra intimità e distanza, tra complicità e inaccessibilità.

Ma il vero protagonista resta il Boléro stesso, brano che attraversa il film come un personaggio vivo. Fontaine lo utilizza non come semplice colonna sonora, ma come struttura narrativa e visiva, spina dorsale che guida lo spettatore dentro la mente ossessiva del compositore. Ogni ripetizione musicale diventa specchio della ripetizione dei gesti, delle manie, delle rigidità di Ravel, fino a confondere autore e opera in un unico respiro. Il Boléro diventa ossessione che divora il suo creatore, partitura che trascende l’individuo per trasformarsi in mito. Boléro è dunque un film sul rapporto tra arte e ossessione, tra creazione e perdita, tra il desiderio di controllo assoluto e l’impossibilità di trattenere il tempo. Anne Fontaine costruisce un’opera intima e ipnotica, che non cerca la cronaca biografica ma la verità segreta di un uomo divorato dalla sua stessa musica. Nel ripetere ossessivamente lo stesso tema fino a saturare l’aria, la partitura di Ravel non offre una soluzione, ma un’esperienza: come il film, che si chiude senza pacificazione, lasciando nello spettatore la sensazione che, nella circolarità della musica, resti il battito fragile e irripetibile di una vita.