Collettivo Hariel

Premio assegnato dal Centro Nazionale del Cortometraggio - Settimana Internazionale della Critica 2025

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Nazionalità

Anno

Attività

Presentazione e critica

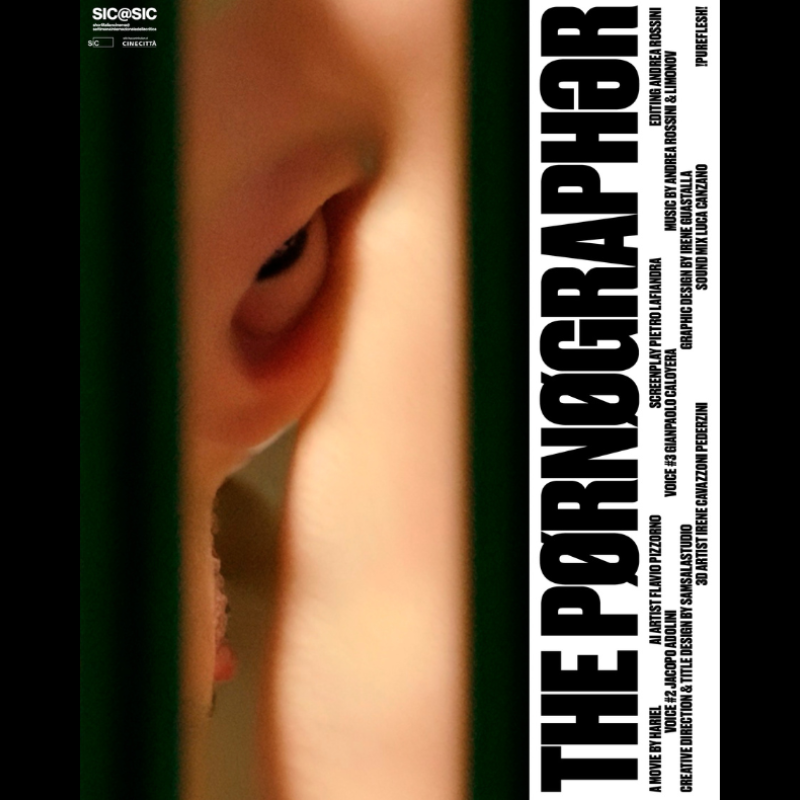

È la prima volta che un film generato con l’AI accede al Concorso di una sezione competitiva che afferisce alla Mostra del Cinema di Venezia: se lo scorso anno l’Intelligenza Artificiale di The Eggregores Theory aveva suscitato dibattito, ecco The Pørnøgraphər, corto italiano in Concorso nella selezione di SIC@SIC – Short Italian Cinema @ Settimana Internazionale della Critica, realizzato dal collettivo Hariel. Realizzato da Pietro Lafiandra, Flavio Pizzorno e Andrea Rossini, è il secondo cortometraggio del trio e il primo firmato con il nome del neonato gruppo creativo: il loro lavoro si concentra sull’esplorazione delle nuove estetiche emergenti dall’uso di modelli generativi, sia closed-source che open-source, spingendo i confini della narrazione cinematografica nell’era digitale.

Quest’opera pionieristica si inserisce nel dibattito contemporaneo sull’arte e la tecnologia, esplorando le nuove frontiere estetiche aperte dall’uso di modelli generativi. The Pørnøgraphər si dipana attraverso una videochiamata che vede tre uomini lottare per comprendersi. Con uno sguardo dall’alto, o da un luogo indefinibile, un computer si trasforma in una moderna Torre di Babele. Il film è un viaggio viscerale nella “carne marcita delle immagini”, conducendo lo spettatore verso la conoscenza del loro creatore e la scoperta di qualcosa di intimo su se stessi, in un luogo dove i corpi appaiono nella loro essenza. Per i registi, la selezione a Venezia rappresenta una legittimazione cruciale. “Portare delle immagini in movimento prodotte con l’IA a Venezia significa per noi una legittimazione importante: il cinema algoritmico si muove anche in un contesto così importante sullo stesso piano del cinema live-action e dell’animazione tradizionale, senza alcun distinguo”, dichiarano Lafiandra, Pizzorno e Rossini. Il film, classificato nei generi sperimentale e horror, è una testimonianza dell’impegno di Hariel nell’esplorazione e nella formalizzazione di un approccio culturologico alle immagini algoritmiche, come espresso nel loro manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, pubblicato il 1° aprile 2025.

Tra le opere selezionate dalla Settimana Internazionale della Critica, il cortometraggio The Pørnøgraphər (2025) del collettivo HARIEL rappresenta un prezioso riflesso delle trasformazioni in atto nel linguaggio cinematografico contemporaneo. Fondato da Pietro Lafiandra, Flavio Pizzorno e Andrea Rossini, il gruppo si presenta come promotore di un cinema (italiano) interamente generato da intelligenza artificiale. Una tecnologia che, con forza sempre più rilevante, sta imponendo un cambio di paradigma profondo e irreversibile che non può più essere ignorato.

L’irruzione dell’intelligenza artificiale generativa nel cinema non si limita a un utilizzo strumentale, come semplice supporto tecnico per semplificare o rendere possibili determinate pratiche produttive – sonore nel caso di The Brutalist (Corbet, 2024) o Emilia Pérez (Audiard, 2024), visive in quello di Here (Zemeckis, 2024) o Furiosa: A Mad Max Saga (Miller, 2024) – ma si configura soprattutto come mezzo espressivo portatore di estetiche e linguaggi autonomi, esclusivi. Essendo concepiti del tutto attraverso prompting, film come Cartas Telepáticas (Pêra, 2024) e What’s Next? (Yiwen, 2025) – rispettivamente presentati al festival di Locarno e di Berlino – segnano un primo tentativo di indagare all’interno del contesto festivaliero le potenzialità narrative e rappresentative di questa nuova scrittura delegata, che ridefinisce i rapporti tra lingua, immagine e senso.

In tale contesto, The Pørnøgraphər si impone come gesto iconoclasta, il cui valore risiede nella sua stessa presenza alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. È un atto che rivendica – o addirittura pretende – pari dignità e che trova la propria forza nell’hic et nunc, collocandosi in un preciso spazio espositivo e momento storico. Così come nei casi di Pêra e Yiwen, si tratta di un’opera realizzata nella sua totalità tramite prompting: un ennesimo gesto che celebra «l’unione e per certi versi la comunione di uomo e artefatto, di organico e inorganico» (Pireddu 2024, p. 40) entro una prospettiva postumana.

Non per nulla al centro della ricerca visiva il collettivo italiano pone – in modo ancora più radicale rispetto al precedente Miss Polly Had a Dolly (2024) – il tema della fusione tra biologico (il corpo umano) e sintetico (le sue alterazioni in IA). Durante una chiamata online, le voci fuori campo di alcuni ragazzi commentano diverse immagini sintetiche statiche raffiguranti membra deformate e ibride, a tratti disturbanti, a tratti affascinanti. Si ha la sensazione di osservare qualcosa di familiare ma tradotto in una forma distorta, sbagliata, generando quella perturbazione che rimanda all’uncanny valley e al fascino voyeuristico che essa può provocare nello spettatore, ora diegetico ora extradiegetico. Una “carne pura” che diventa il segno dell’instaurazione di un rinnovato regime di visibilità.

A essere investite da questa trasformazione sono infatti prima di tutto le immagini. Non più tracce materiali del reale – come nell’analogico – né semplici traduzioni algoritmiche di un referente preesistente – come nel digitale, in cui è mantenuto un certo rapporto discontinuo tra dispositivo e oggetto ripreso –, bensì prodotte ex novo da modelli computazionali che elaborano correlazioni visivo-linguistiche su larga scala, operando su dataset complessi con logiche probabilistiche e sintattiche autonome. L’immagine generata dall’intelligenza artificiale si configura dunque come immagine senza referente, ovvero «smette di essere un indice e diventa un simulacro» (Casetti 2005, p. 295), segnando il suo definitivo passaggio dalla traccia all’invenzione.

In The Pørnøgraphər la natura simulacrale delle immagini è disvelata con un’azione che interrompe la staticità. Con un movimento in avanti la camera penetra dentro quello che parrebbe essere un occhio deformato, attraversandone le profondità celate. Un mondo generato da stringhe algoritmiche che si manifestano sotto forma di tunnel di carne e sangue, dove risiedono figure antropomorfe instabili, bidimensionali, i cui corpi e fisionomie mutano, si intrecciano, mescolandosi e pervertendosi costantemente fino a perdere la propria riconoscibilità; mentre i dialoghi lasciano il passo a un voice over perturbante che intensifica la sensazione di inquietudine.

L’errore, l’imprecisione, la deformazione tipiche delle immagini generate dall’intelligenza artificiale non vengono occultati ma ostentati, trasformati in materia estetica. «L’errore è tuo alleato. L’unica immagine interessante prodotta da un’IA è la sua allucinazione. Quell’istante in cui la macchina cessa di imitarci» recita il primo punto del loro manifesto. Ciò che emerge è la rinuncia a farsi copia del reale, per assumere il valore di rivelazione: lo svelamento del profondo, la verità dietro l’iniziale inganno fotorealistico. La celebrazione di un nuovo corpo, di una nuova carne più pura di quella biologica, che a tratti sembra evocare la poetica cronenberghiana di Crimes of the Future (2022) e l’immaginario lynchiano fatto di malattia e pervertimento delle forme, con particolare riferimento a Six Men Getting Sick (1967) e The Alphabet (1969). Un gesto che contribuisce ad aprire la strada al futuro: un preludio del cinema che sarà.