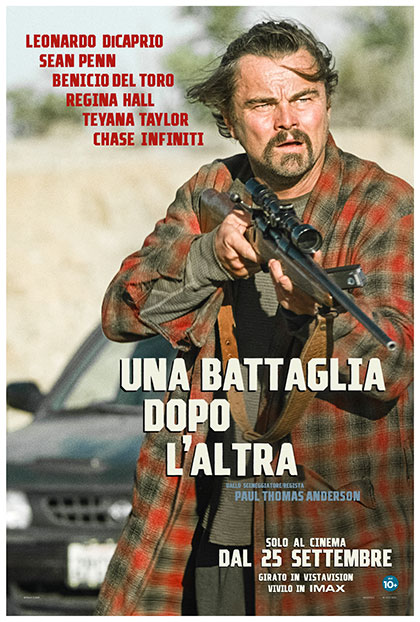

Paul Thomas Anderson

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

Bob Ferguson, rivoluzionario in pensione, ha esploso tutti i suoi colpi nella giovinezza, sognando un mondo migliore al confine tra Messico e USA. Appeso al chiodo l’artiglieria e il nome di battaglia, Ghetto Pat, fa il padre a tempo pieno di Willa, adolescente esperta di arti marziali. Tra una canna e un rimorso prova a proteggerla dal suo passato che puntualmente bussa alla porta e chiede il conto. Dall’ombra riemerge un vecchio nemico, il colonnello Lockjaw, che più di ogni altra cosa vuole integrare un movimento suprematista devoto a San Nicola. Ma Bob e Willa sono un ostacolo alla sua ambizione. Lockjaw rapisce Willa e Bob riprende il fucile. Paul Thomas Anderson è l’immagine del suo Paese: un ego smisurato alimentato da un’immaginazione senza limiti. Un genio che torna tenacemente alla misteriosa fonte che lo distingue dalla maggioranza dei suoi colleghi: l’ispirazione.

E a ispirarlo è di nuovo una delle grandi leggende invisibili della letteratura americana (l’altra è Salinger), il più inadattabile tra gli inadattabili, Thomas Pynchon e il suo romanzo, Vineland. Adattamento libero perché dopo Vizio di forma, Anderson sa bene che è impossibile restituirlo, restituire un’opera letteraria indefinibile, considerata una delle più importanti del XX secolo e oggetto di una moltitudine di studi che ha imbarcato gli scaffali delle biblioteche americane.

Cercare di analizzare l’opera di Pynchon è come indossare una vestaglia al contrario, è quello che fa uno dei suoi personaggi. Figuriamoci tradurla in immagini, ridurre a dimensione ragionevole le teorie, i riferimenti scientifici, la manipolazione romanzesca della storia, le riflessioni sulla decadenza, le singolarità erotiche, la genealogia, l’erudizione vertiginosa, le invenzioni deliranti, i discorsi anticapitalisti… Ci ha messo almeno quattro anni Anderson per farne il suo ‘grande romanzo americano’, un film corrosivo che affronta l’utopia libertaria e la rivoluzione conservatrice attraverso il viaggio del suo eroe anti-establishment: un padre paranoico e smarrito che intraprende una ricerca personale cercando la figlia rapita. Se il materiale originale va e viene tra la rielezione di Ronald Reagan e gli anni Sessanta/Settanta, Una battaglia dopo l’altra avanza fino agli anni Venti, sotto una probabile presidenza Trump anche se il suo nome non viene mai menzionato. In questo senso, Una battaglia dopo l’altra porta bene il suo titolo: non è un film ‘moderno’ e forse nemmeno ‘attuale’, è un film sulle rivoluzioni familiari, politiche, sociali. Anderson mette in evidenza un cambiamento di paradigma generazionale e identitario in un mondo sull’orlo del baratro e in un Paese sempre più autoritario, ma dove continuano a rinascere proteste salutari, necessarie e vitali. Inventa una visione poetica della storia degli Stati Uniti, un cortocircuito temporale che mescola passato e presente, La battaglia di Algeri e Black Lives Matter…

In questa commedia poliedrica, che oscilla tra dramma intimista e action movie senza interruzioni, i personaggi sono innumerevoli. Appaiono, scompaiono e ricompaiono, passandosi il testimone, urtandosi lungo il percorso, mescolandosi costantemente, contaminandosi a vicenda, in una storia frammentata e allucinata, posta sotto il segno del tradimento. Un cocktail esplosivo preparato da Anderson, bombarolo come Ferguson, con umorismo terribile per far emergere le componenti più folli di un’umanità che si sta perdendo in tutto lo spazio che lo schermo gli concede (VistaVision). Un formato scelto per contenere tutte le idee dell’autore. Questo fracasso narrativo, questa intelligente decostruzione del linguaggio e della sintassi, non è priva di effetti collaterali: trame e storie si intrecciano, si sovrappongono, si scontrano, lasciando lo spettatore stordito, come dopo un montante di Sonny Liston.

Convinto da sempre che la politica non si può filmare, Anderson ragiona magnificamente in termini di divertissement. L’umorismo fa parte della natura di Pynchon, l’umorismo serve a tenerci coinvolti, perché Una battaglia dopo l’altra non è un compito in sala sulla storia americana o sul fallimento di tutte le rivoluzioni. Chi vorrebbe vedere un dramma su questo soggetto? E allora l’autore dà fondo alla sua prodigiosa abilità romanzesca e formale per abbattere muri con la fantasia di Bugs Bunny e l’idealismo di Don Quichotte. Soffiando sulla rivalità dei suoi protagonisti, lo aveva già fatto con Il petroliere e The Master, organizza un incontro di box tra due padri (della nazione) che hanno tanto da guadagnare e da perdere. Il risultato è sontuoso, una commedia d’azione lanciata sui battiti accentati di Jonny Greenwood e sui dossi di un tratto stradale da qualche parte tra California e Arizona.

Una battaglia dopo l’altra è lineare ed esilarante come e più di Licorice Pizza, ma tra le pieghe delle immagini si stratificata l’intero immaginario che Anderson ha eretto durante la sua carriera, riuscendo nell’impresa monumentale di giungere a una sintesi tra la coralità e il “caos fertile” del suo maestro Bob Altman (che accompagnò nella realizzazione di “Radio America” imparando un modo differente di gestire il set) e la densità e il controllo kubrickiano del suo cinema maturo. In questo decimo lungometraggio Anderson rielabora l’immagine-movimento del cinema classico e fa sua l’idea di lasciare una “porta aperta sul set” (cfr. Jean Renoir): in altre parole, la macchina dello spettacolo hollywoodiano da una parte e, dall’altra, il piacere di accompagnare i propri attori alla scoperta dei personaggi, sperimentando e improvvisando. (…) Anderson affronta come finora accaduto solo in There Will Be Blood il paesaggio americano, la sua geografia composta da spazi fisici, sociali e simbolici. E in particolare viene messa in scena la frontiera sia in senso politico, visti i ripetuti riferimenti al confine con il Messico, sia simbolicamente, considerando Baktan Cross un paesino sperduto nel Nord della California e prossimo al deserto. Tale paesaggio è una reminiscenza del western, genere americano per eccellenza, e il deserto è un segno rizomatico, uno spazio privo di centro e gerarchie, in cui le coordinate spaziali collassano e le traiettorie esistenziali collidono.

L’archetipo cinematografico da riscrivere e sovrascrivere è ancora una volta Sentieri selvaggi di John Ford, per quanto opportunamente occultato e rovesciato nei suoi significati politici: Bob, come Ethan Edward, si lancia alla disperata ricerca di sua figlia, rapita non dai nativi ma dal suprematismo bianco incarnato da Lockjaw (e dai pionieri del Natale). La sezione finale è quindi un distillato di western contemporaneo dove i cavalli lasciano il posto alle automobili: la sequenza è costruita attraverso l’alternarsi di tre punti di vista che si incastrano a inquadrature a fil d’asfalto, mentre la strada sale, scende, curva. Si tratta di una scena pianificata e realizzata imprimendo un crescendo di tensione, acuita da un “bagno delle sensazioni”: oltre alla stimolazione visiva fornita dagli sguardi incrociati, riflessi su vetri e specchietti, la deformazione impressa dal teleobiettivo che sottolinea il dislivello della strada restituendolo come una vertiginosa ondulazione, si avverte il caldo opprimente, la luce piatta del deserto, la stanchezza superata dall’adrenalina. In questa sequenza prodigiosa Anderson raggiunge una delle vette della sua arte ed esprime la massima tensione grazie al montaggio alternato con cui per l’intera durata del film ha intrecciato i fili narrativi, coadiuvato dalla partitura di Jonny Greenwood che ambisce a suonare dentro la testa dello spettatore leitmotiv pianistici e percussivi (mirabili i brani Ocean Wave e River Of Hills) che per contrappunto crescono di intensità, in un profluvio di note e digressioni che battono il tempo del montaggio e sostengono il climax drammaturgico. Al pari di Sentieri selvaggi, alla fine si torna a casa benché cambiati. E in Una battaglia dopo l’altra il grande mosaico di storie e volti si riduce a un’unica tessera, un padre che comprende che la figlia è cresciuta e una figlia che abbraccia suo padre: l’umanissima commozione di due persone che sono sedute a un tavolo una di fronte l’altra, come accadeva venticinque anni fa in Magnolia. Willa prende in mano il suo destino e prosegue la resistenza dei propri genitori “una battaglia dopo l’altra”, nel sogno di una rivoluzione che si rinnovi di generazione in generazione. Allo stesso modo Paul Thomas Anderson è uno di quei rari registi che è riuscito a raccogliere pienamente l’eredità dei suoi maestri, rielaborarla e spianare la strada per le generazioni future e questo film, che è una chiamata alle armi del fare cinema, ne è il miracoloso emblema.