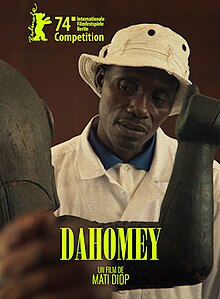

Mati Diop

Orso d’oro per il miglior film, Berlinale 2024

DATI TECNICI

Regia

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Musiche

Presentazione e critica

Nel novembre del 2021 si concretizza la decisione storica da parte del governo francese di rimpatriare 26 artefatti storici del Regno di Dahomey, in quello che è oggi lo stato del Benin, acquisiti nel diciannovesimo secolo durante l’occupazione coloniale francese. Attraverso la voce di una delle statue, si segue il viaggio da Parigi fino all’arrivo a Cotonou, con tanto di inaugurazione della mostra celebrativa e di un dibattito universitario in cui diversi giovani si confrontano sulle difficoltà di come considerare il periodo coloniale e la valenza di questa restituzione. Lucido e compatto nell’esecuzione, Dahomey conferma l’enorme talento di Mati Diop affrontando lo spinoso tema delle relazioni postcoloniali e in particolare la restituzione delle opere d’arte trafugate nel corso dei secoli dai paesi e dalle culture originali. In poco più di un’ora di durata, Diop filma un diario del processo di riconsegna delle 26 opere che scende nel dettaglio – dalla classificazione e imballaggio delle statue a una carrellata sulle persone che sono ad accoglierle all’arrivo – e al tempo stesso eleva il dibattito verso questioni più ampie.

La aiuta quella capacità di scovare il mondo interiore dietro all’inquadratura di ogni volto, che già aveva fatto la sua fortuna nell’evocativo Atlantique del 2019, suo esordio nel lungometraggio. Stavolta le tracce più narrative ed esoteriche sono confinate alla voce e alla prospettiva delle statue, che si interrogano sul loro posto nel mondo e nella storia mentre vengono trasportate da un paese all’altro. Un residuo di quello che sarebbe stato forse un film di finzione, se la restituzione promessa da Macron non fosse arrivata effettivamente nei tempi previsti. Così diventa cronaca e poi dibattito, grazie agli inserti filmati all’università di Abomey-Calavi; perché il ritorno è una celebrazione, ma il numero ventisei impallidisce di fronte alla stima di oltre settemila opere trafugate in totale. E sono i giovani stessi a prodursi in una conversazione dalle tante prospettive, sulla necessità di accogliere il progresso ma di non potersi ritenere soddisfatti.

Lieve e ricco di sensibilità come ogni parte del cinema di Mati Diop, il documentario illumina il problema senza limitarsi al didatticismo: un’opera essenziale per tutte le culture impegnate nella formulazione di un’identità postcoloniale, e anche per quelle che il processo non lo hanno ancora avviato.

Mati Diop, un nome da imprimersi nella mente: regista francese di radici senegalesi già vincitrice del gran premio della giuria, il secondo in ordine di importanza nel palmarès, a Cannes 2019 con Atlantique. Film che, arrivato in concorso sottotraccia, si rivelò una più che discreta sorpresa, mescolando il realismo e il dramma dell’emigrazione dall’Africa verso l’Europa al cinema di genere degli zombie movies. Dopo qualche anno di assenza, Mati Diop è tornata presentando qui alla Berlinale un documentario assai interessante e di una bellezza abbagliante, un film tutt’altro che minore e che conferma il suo talento, la trasparenza e la pulizia del suo sguardo, la capacità di metamorfizzare il puro dato di realtà in visione e forma. Tutto, in questo Dahomey che sarebbe potuto cadere facilmente nel didascalico, è puro cinema: schivando le molte insidie di un film probabilmente nato su commissione per celebrare un accordo epocale tra Francia e lo stato africano del Benin. Succede, siamo nel 2021, che Macron accetti, dopo richieste ripetute per anni, di restituire al Benin parte delle opere d’arte – soprattutto statue – depredate e portate in Francia ai tempi della colonizzazione. Sono 23 manufatti di enorme valore storico e artistico (quanto l’arte africana abbia influenzato quella europea e americana del Novecento è cosa nota: vedi alla voce Picasso) appartenenti al regno del Dahomey, potenza dell’Africa occidentale fino all’inizio del ventesimo secolo quando passò sotto il dominio di Parigi. Sarebbe stato facile adottare il registro della retorica e del pompierismo, eppure Dahomey è qualcos’altro e molto altro. Una lezione di cinema. La prova che con la mdp si può andare oltre alla piattezza di tanto cinema del reale. Anche, soprattutto, una finestra spalancata sull’Africa di oggi, sulla sua ribollente vitalità, sulle nuove generazioni.

In una sorta di animismo postmodermo, la regista fa parlare una delle statue, la più maestosa, o meglio, ci fa ascoltare un flusso di coscienza in cui il sovrano rappresentato nell’opera riflette sulla sua storia, sulla gloria del passato, sulla deportazione e l’esilio, sull’attesa, finalmente premiata, del riscatto. Con oggettività Diop ci restituisce il complesso cerimoniale della restituzione, i passaggi burocratici, la partenza e l’arrivo in Benin tra ali di folla esultante. Mantenendosi sempre alla giusta distanza da ogni trionfalismo, anzi trasformano anche i più noiosi dei protocolli in occasione di indagine etnografica e sociale (come la sequenza, magnifica, che riprende i potenti del Benin e relative consorti arrivare a palazzo per la celebrazione dell’evento nel tripudio dei colori e pure, talvolta, del kitsch dei loro vestiti tradizionali). Ma è l’ultima parte la migliore, quella in cui la mdp entra in una università a riprendere il dibattito, anche aspro, degli studenti sulla restituzione. C’è molta ideologia, ci sono molti stereotipi nei discorsi dei ragazzi e delle ragazze, c’è un african pride senza molte sfumature che esalta la propria identità e cultura e demonizza quella europea. Ma trapelano anche dubbi, riflessioni più sottili, critiche e autocritiche. Come quando qualcuno ricorda che il regno del Dahomey non fu solo gloria e potenza, ma anche conquista e sottomissione schiavistica di altri popoli. Si resta conquistati da questi ragazzi appassionati, ansiosi di conoscere, di dire, di farsi ascoltare, di non essere più i dannati della terra come scriveva Fanon dei loro padri (anzi nonni), ma protagonisti.

Un’altra volta il cinema si occupa di un prezioso carico che dal parigino Musée de l’Homme prende la strada di ritorno verso un paese africano. Il calco del corpo della donna ottentotta, esibita nell’Ottocento come attrazione, come raccontato in Venere nera, e ora 26 opere d’arte, tra statue, manufatti, il trono, le porte, e ornamenti del Palazzo Reale di Abomey, capitale del Regno del Dahomey, ora Repubblica del Benin. Quest’ultima storia è raccontata da Mati Diop nel suo secondo lungometraggio, Dahomey, trionfatore al concorso della Berlinale 2024. Entrambi gli episodi fanno parte di una politica di redenzione per un passato coloniale o comunque in cui gli europei si sentivano in diritto di sfruttare i paesi africani anche in virtù di una propria presunta superiorità. Le 26 opere d’arte che hanno preso la strada di ritorno verso il Benin, trafugate dai soldati coloniali del generale Dodds nel 1892, fanno parte di una più profonda riflessione sul patrimonio culturale africano conservato nei musei dei paesi ex-colonizzatori, per il quale le nazioni africane chiedono insistentemente la restituzione. E l’operazione di indennizzo raccontata nel film appare proprio come un contentino, tanto più che le opere del Regno del Dahomey detenute su suolo francese, ammontano a circa 5000.

Mati Diop, francese di origini senegalesi, nipote di uno dei più grandi registi africani, Djibril Diop Mambéty, porta avanti una cinematografia incentrata sulle sue radici africane. Segue un percorso inverso a quello del suo primo lungometraggio Atlantique: dall’Europa all’Africa. Le prime immagini di Dahomey, delle mini-torri Eiffel come souvenir e una crociera in barca nella Senna, ci portano subito nella capitale francese. Da lì la regista segue il percorso di restituzione con uno stile che mescola il documentario e una sorta di realismo magico quando dà voce alle statue, ai loro pensieri in un flusso di coscienza. (…) Mati Diop dà spazio a una visione comunque non manichea né semplicistica, ricordando il ruolo del Re Ghezo, raffigurato in una delle statuette, nella tratta di schiavi dell’Ottocento. Dall’altra parte c’è il cinema del reale di cui fa parte una lunga, ed estenuante, discussione tra un gruppo di studenti del Benin, sul significato di quell’operazione di restituzione. Si possono vedere le influenze di tanti maestri del documentario. Ovviamente da Wiseman per la lunga parte dell’assemblea, ma possiamo trovarci anche il Nicolas Philibert di Un animal, des animaux, nella parte dell’allestimento del nuovo museo, e pure Austerlitz di Sergei Loznitsa. I visitatori che accorrono in massa a vedere le opere esposte mostrano la stessa becera superficialità di quelli al campo di sterminio di quest’ultimo film. Che i tesori nazionali del Benin possano diventare come le mini-torri Eiffel dell’inizio? Gadget di turisti stupidi che ignorano l’importanza storica e culturale delle opere davanti le quali si fanno i selfie?