Élise Girard

DATI TECNICI

Regia

Interpreti

Durata

Genere

Sceneggiatura

Fotografia

Montaggio

Distribuzione

Nazionalità

Anno

Presentazione e critica

Giappone, giorni nostri. Sidonie Perceval, affermata scrittrice francese, è in lutto. Suo marito è morto. Invitata in Giappone per la riedizione del suo primo libro, è accolta dall’editore locale che la accompagna a Kyoto, la città dei santuari e dei templi. Nei loro spostamenti tra i fiori della primavera giapponese, lei inizia lentamente ad aprirsi. Ma il fantasma del marito non l’abbandona. Sidonie dovrà mettersi alle spalle il passato per lasciarsi amare di nuovo.

“Scrivere non guarisce” afferma la Sidonie di Isabelle Huppert, ma di certo può condurti lontano, fino alla terra del Sol Levante fatta di inchini, di tradizioni sconosciute, e di sguardi che difficilmente si incontrano. E quello di Viaggio in Giappone è a tutti gli effetti un braccio di ferro tra due poli lontani, eppure mai in conflitto; due realtà che si scrutano, si sfiorano per poi attrarsi reciprocamente. È il senso di calore che incontra la freddezza di sguardi timidi e bassi; è l’indole fantasiosa che affronta quella pragmatica. Partendo da quel fuoco rigenerato dalle scorie del passato Sidonie incontra il fantasma di un amore perduto per riviverlo, esorcizzarlo e finalmente superarlo. Una dicotomia inebriante, coinvolgente, che perde la propria forza mordace quando il processo di accettazione del dolore finisce, lasciando spazio alle ultime fasi di un’opera indebolita nella sua essenza, a discapito di un melodramma canonico e prevedibile. Dopo Hiroshima Mon Amour il Giappone ritorna a farsi culla di memorie mai rinnegate o distrutte, ma tenute nascoste nei meandri più profondi della mente. Viaggio in Giappone è pertanto da interpretarsi come un gioco di smaterializzazione e riappropriazione di un ricordo destinato a svanire, ma ora reso tangibile da una regia come quella di Élise Girard, fatta di inquadrature fisse, e movimenti di macchina assenti, o addirittura impercettibili. Giunge un momento in cui l’anima si sgonfia, e si sclerotizza, cessando di essere espansione per diventare rifugio. Quel momento per Sidonie combacia con la morte del marito: bloccata sul nascere di un nuovo giorno, la donna affronta il domani con la stessa fermezza e immobilità delle inquadrature che la immortalano. La sua vita improntata su uno stile minimale (lo stesso caratterizzante la scrittura che la racconta) è affiancata da un timore costante di affrontare un passo al di fuori della sua ordinarietà; ma è soltanto esponendosi verso l’ignoto di una nazione sconosciuta (e fortemente correlata all’accettazione della morte come rito di passaggio ed esperienza inevitabile per l’essere umano) che la donna potrà smuovere la sua vita, dando quindi spazio alla cinepresa di adottare una maggiore dinamicità di movimento.

Lo scontro tra culture distanti, e di vivi che paiono senza vita, e fantasmi pieni di vivacità, poteva essere una gabbia sfissante colma di retorica e lacrimoso patetismo. Quella che investe invece l’opera di Élise Girard è un’ironia sottile di cui Isabelle Huppert si fa perfetta portatrice. Ponendosi come guida privilegiata di un viaggio che si tramuta in rivoluzione intima e personale, l’attrice prende per mano lo spettatore immergendolo nel cuore di una dualità continua, ma mai in combutta, tra un caldo di interni asettici, e il freddo di esterni attraversati da morti che incontrano i vivi, e di vivi che vengono trasportati in una dimensione sospesa, dove tutto è recuperabile e aggiustabile, proprio come i vasi riparati con l’oro. È una stazione dove i treni corrono lungo uno stesso binario, Viaggio in Giappone; un microcosmo dove i mondi del visibile e dell’invisibile coesistono danzando all’unisono, in un passo a due armonioso ed elegante. Eppure, qualcosa nella resa di tale comunione di spazi e pensieri non trova una giusta corrispondenza visiva, peccando, forse, di troppa semplicità. E così, la CGI volutamente troppo fittizia con cui viene reso il fantasma del marito di Sidonie (August Diehl) rischia di ridicolizzare passaggi emotivamente d’impatto e narrativamente decisivi per l’evoluzione personale della protagonista. Discorso simile va ad applicarsi anche al modo con cui l’opera vira verso il suo epilogo, tra vedute e pensieri che frenano di colpo un percorso compiuto a velocità sostenuta, ma mai spericolata. Nel momento in cui l’accettazione dello stato emotivo di Sidonie trova compimento, e gli occhi di lei si incrociano con quelli di Kenzo Mizoguchi, l’inquadratura si fa claustrofobica, piena di parole e discorsi che mettono in pausa tutto il resto, abbassando l’attenzione e depotenziando la carica empatica e affettiva fino a lì costruita. Non ci sarà la delicatezza e lo sguardo umano di Ozu, e nemmeno quell’incomunicabilità che rendeva così unico e disorientante il ricordo comune dei protagonisti di Alain Resnais in Hiroshima Mon Amour; eppure nel Viaggio in Giappone di Élise Girard permane quel senso di imperfezione umana, e di quella potenza catartica che solo le opere sensibili possono vantare. Peccato che proprio nel momento in cui il viaggio doveva innalzarsi a esperienza rigenerante, il percorso si arresta, sovraccaricando di elucubrazioni e pesanti conversazioni un’impennata ora ridottasi a frenata improvvisa sul finire della gara. E così, ecco che lo sviluppo dell’opera si fa perfetto contraltare dell’evoluzione personale di Sidonie; la vivacità ritrovata della sua protagonista lascia spazio a quell’insoddisfazione generale che la caratterizzava all’inizio, la stessa che ora si muove silente nello spazio dei propri spettatori, spegnendone l’attesa e impoverendone l’interesse per un’opera che da viaggio personale si fa atterraggio di emergenza.

C’è un paese dove il visibile e l’invisibile coesistono, e dove incontrare un fantasma non è poi tanto insolito. Gli scrittori di questo paese, infatti, così come i registi, raccontano storie in cui i protagonisti si imbattono nei propri cari ormai defunti e con loro stabiliscono un dialogo, oppure fanno tranquillamente amicizia con altri esseri a cavallo fra l’aldilà e l’aldiqua. Succede, per esempio, in quasi ogni romanzo di Haruki Murakami, e accade anche in un piccolo film francese con Isabelle Huppert. Stiamo parlando del Giappone, naturalmente, ma di un Giappone strano, tranquillo, quasi monotono, nel quale l’antico ha la meglio sull’ipermoderno e le grandi città con le insegne al neon, i karaoke bar e i distributori automatici di pupazzetti colorati cedono il passo alla campagna, ai templi, alle foreste, ai fiumi e ai ciliegi in fiore, perché non possono non esserci i ciliegi in fiore in un film sentimentale. Qui fanno addirittura pendant con il cappottino rosa della Huppert, che sembra avvisarci che la scrittrice Sidonie Perceval, che ancora piange la morte del marito, ha dentro di sé una bambina che ha bisogno di essere amata e protetta: la stessa che, in un colpo solo, ha perso i genitori e il fratello in un incidente automobilistico. Ma Sidonie sta per rinascere, anche se all’inizio non lo sa, e ha quindi bisogno di diventare una crisalide da cui possa uscire una donna nuova, libera e felice.

Ha un magnifico ritmo lento Viaggio in Giappone, lo stesso del viaggio interiore di Sidonie e della sua elaborazione del lutto, o meglio della conquista di una forza che si manifesta solo quando abbiamo mostrato la nostra vulnerabilità e che comporta l’accettazione dello status di persona sopravvissuta alla sofferenza. Il film, però, è anche la storia di Kenzo e della fine del suo matrimonio. “Sono assente e noioso” – dice all’inizio il personaggio, al quale la star Tsuyoshi Ihara dà una morbida malinconia, una quieta sensualità, una dolcezza che diventa rassegnazione, una saggezza che sconfina nel pessimismo. Anche Kenzo è un grumo di dolore e, dichiarando la sua imperfezione, diventa un’anima bella. Con delicatezza la regista Elise Girard avvicina sempre più Sidonie e Kenzo, creature inquiete ma in ascolto che si tengono per mano mentre attraversano il paese per il tour promozionale della riedizione del primo libro di Sidonie. Perché Sidonie, guarda caso, scrive romanzi, ed è importante che li scriva perché consente alla Girard di interrogarsi sul mistero della creazione artistica e di parlare del potere taumaturgico della scrittura, che Sidonie definisce “Ciò che resta quando non si ha più niente”.

Nonostante una serie di immagini gioiose – le belle giornate, le camicie a fiori della protagonista, le sue nuove scarpe da ginnastica dalla suola fosforescente – la morte è sempre presente in Viaggio in Giappone, ma perfino quando è brutta e violenta, non è uno spauracchio ma semplicemente una parte dell’esistenza, e invece di rimuoverla attraverso il gioco balordo degli incontri, è meglio accarezzarla, vivendo la vita senza fretta e abbracciando la quiete e la contemplazione di un paesaggio. In fondo è ciò che fa Sidonie, donna solare che arriva a fondersi con Kenzo fino a formare un “noi” fluido e avvolgente. Lontana da casa, Sidonie riesce a essere l’alito di una giovinezza ritrovata, di una leggerezza che è poi quella della regista, che ha voluto mettere in Viaggio in Giappone anche il suo amore per Colette e per l’Eric Rohmer di Pauline alla spiaggia, quasi a creare un’interessante contrapposizione fra la verbosità francese e i silenzi giapponesi.

Strizzando l’occhio a Lost in Translation, Elise Girard non ha dimenticato di mettere un po’ di commedia nel film, mostrando un allegro scontro di civiltà ogni qual volta Sidonie approda in un nuovo albergo, dove lotta con le finestre o il condizionatore. Isabelle Huppert, del resto, padroneggia perfettamente la commedia, e le buffe situazioni in cui si trova danno una squisita verve al film, che, a pensarci bene è pieno di vita e di speranza, di piccoli fremiti, gesti impercettibili e, per dirla con Francesco Piccolo, di momenti di trascurabile felicità. Viaggio in Giappone è infine un invito ad abbracciare ciò che non ci appare immediatamente comprensibile ma che d’istinto ci sembra adatto a noi, a cominciare da un incontro.

Incontro è anche il titolo di una struggente canzone di Francesco Guccini, in cui un uomo e una donna si ritrovano dopo anni per poi salutarsi di nuovo. Come in Viaggio in Giappone c’è un treno, e la donna guarda dal finestrino proprio come fa Sidonie, e come Sidonie ha perso il compagno. Dondolata dal vagone, la donna della canzone si domanda cosa rimanga dei momenti che ha vissuto e dei sentimenti che ha provato. Ecco la risposta che il cantautore ha immaginato per lei, e che senza dubbio piacerebbe a Sidonie:

Restano i sogni senza tempo

Le impressioni di un momento

Le luci nel buio di case intraviste da un treno

Siamo qualcosa che non resta

Frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno

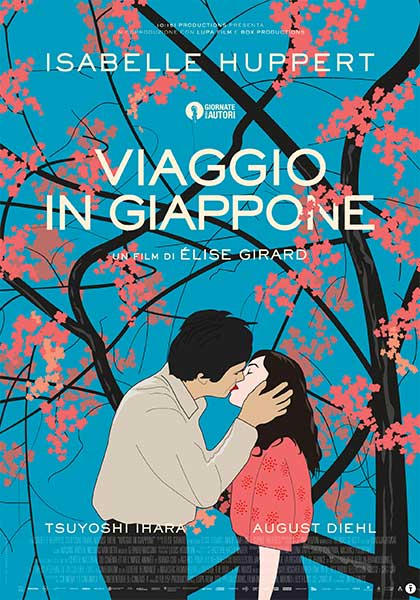

Arriva in sala un film breve ma intenso, semplice e profondo, anche quando gioca con umorismo su stereotipi e luoghi comuni nei confronti di altri paesi e popoli. È Viaggio in Giappone di Élise Girard, presentato con successo a Venezia alle Giornate degli autori. Protagonista Isabelle Huppert nei panni di una scrittrice che parte per un tour giapponese, invitata dal suo editore. Frasi spesso secche o brevi, che rendono ideale la visione in lingua originale. Silenzi che si alternano a momenti di grande sorpresa. Perché il soprannaturale in Giappone è assolutamente naturale. Il lettore avrà forse notato la curiosa coincidenza di film giapponesi o europei ambientati in Giappone usciti ultimamente nelle sale italiane: Il male non esiste di Ryūsuke Hamaguchi, Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki e Perfect days di Wim Wenders.

In Hamaguchi, e ancora di più in Wenders, tutto si rivela nei dettagli, in piccoli scorci di natura o ambienti architettonici. Entrambe sono opere dalla forte impronta sensoriale, che in Miyazaki si abbina a una fantasia straripante, visionaria. Girard è al suo terzo lungometraggio di fiction, ma al suo primo di una qualche lunghezza (poco più di novanta minuti) e produttivamente importante, come indica la presenza di Huppert nella parte della protagonista. Anche nel suo caso ci sono piccoli scorci, a volte addirittura anfratti, di natura selvatica o (ben) ordinata dagli esseri umani, oppure di architetture, come quelle dei templi, dei cimiteri e dei vari aeroporti e hotel che caratterizzano il lungo tour giapponese della protagonista, in cui certo primeggia la sosta a Kyoto, città santa del Giappone. Fin da subito il film gioca con umorismo su stereotipi e luoghi comuni occidentali, che tuttavia contengono parti di verità. E lo fa con un’ironia un po’ teatrale, in cui silenzi, battute secche e una gestualità a tratti un po’ goffa – in una qualche relazione con la pantomima – rimandano alla lontana alla comicità di un Jacques Tati. Del resto la lontananza che si fa gradualmente vicinanza è proprio il tema del film. Gli antipodi si ibrideranno felicemente, affrontando però grandi dolori. Quelli di due esseri umani che rappresentano, in una dimensione intima, noi, gli occidentali, e loro, i giapponesi. In un senso più ampio, è l’incontro tra noi e l’altro.

Sidonie, questo il nome della scrittrice, è andata in Giappone per presentare la riedizione giapponese del suo libro d’esordio L’ombre portée. L’ombra del titolo che si porta dietro è multipla: ha perso i suoi genitori e il fratello in un incidente d’auto. Scopriamo poi che l’adorato marito Antoine è morto nello stesso modo, in un altro incidente, mentre lei non si è fatta niente. Un sovraccarico di lutti e dolore che è sciolto con semplicità e limpidezza, senza pesantezze e ridondanze melodrammatiche, ma con un’asciuttezza zen. Strano editore Kenzo Mizoguchi, il quale a sua volta sembra portare davvero bene il cognome del regista di I racconti della luna pallida d’agosto, Kenji Mizoguchi: il cineasta aveva umili origini, in gioventù ebbe una vita familiare molto travagliata. La moglie era affetta da una malattia mentale, e lui morì a causa della leucemia. Ben presto, il Mizoguchi editore si svela affetto dal mal de vivre, quanto e forse più di un artista. Alla domanda di Sidonie se ha figli, risponde che non ne ha, proprio come lei. “Non ne voglio. Trovo il mondo assurdo”. Con la moglie non comunica, non si parlano da anni. Lei c’è, ma è un fantasma in carne e ossa. Lui, il marito di Sidonie, è un fantasma della mente, e forse non solo. La scrittrice e l’editore sono due specchi opposti, ma anche due specchi che gradualmente si confrontano. “Le sue parole sono come un’eco segreta alla mia storia”, dice Mizoguchi. I lutti personali della francese sono il rovescio di quelli di Mizoguchi, espressione però di quelli di un intero paese: la sua famiglia è morta a Hiroshima e solo il padre è sopravvissuto al bombardamento atomico di quel giorno, perché era andato a trovare un amico in un’altra città. Non solo: quando c’è stato il terremoto a Kobe, che ha ucciso il fratello e la moglie, Mizoguchi aveva appena lasciato la città. Quasi una predestinazione circolare. È “come una storia che ricomincia in continuazione”.